II. L’existence de l’homme

La maison.

La Bâtie-Neuve est une commune rurale, la grande majorité de ses habitants était agriculteurs. Les fermes sont composées de solides bâtiments de pierres du pays (le grès des Casses est célèbre), le toit est en pente pour ne pas retenir trop longtemps la neige, couvert de tuiles plates, quelques fois d’ardoise ou (hélas) de zinc et de tôle ondulée. Dans le même corps de bâtiment sont disposées les pièces à usage d’habitation les caves, les étables, les écuries, granges et galetas. Aux locaux d’exploitation est réservée la plus grande superficie.

Le mobilier.

Assez sommaire, il comprenait l’essentiel de ce qui est nécessaire à une famille. Il se transmettait de génération en génération ; on pouvait voir en toutes les fermes, tables, pétrins, bois de lit, armoires, horloges en bois massif. Le sol était recouvert d’un plancher ou dans les cuisines de grandes plaques d’ardoises appelées les « lauzes ». Le chauffage était au bois, chaque année la commune donnait des coupes affouagères moyennant une faible redevance, les blaches particulières et les haies entourant les propriétés fournissant le surplus du combustible nécessaire pour passer l’hiver.

Le costume.

Les hommes revêtaient une chemise en gros tissu, blanche pour les « grands jours » dont le col était orné d’une mince cravate noire en forme de nœud. Le pantalon de velours était serré à la taille par une « taïole » de flanelle bleue ou écrue. La blouse était portée par les maquignons, les jours de foire, ils tenaient à la main une canne plus épaisse à son extrémité inférieure qu’à la poignée, c’était les signes distinctifs des marchands de bestiaux. Les vieillards pour se préserver, dit-on, de l’ophtalmie, avaient de grosses boucles d’oreilles en or ou en cuivre. Les hommes étaient coiffés d’un chapeau de feutre noir et de forme ronde. Les femmes portaient un bonnet blanc tuyauté, un corsage serré à la taille et une robe longue cachant la cheville. Une poche intérieure dissimulée sous la robe contenait le mouchoir, le porte monnaie, le chapelet, quelques morceaux de sucres et la tabatière à queue de rat. Les hommes en possédaient une aussi. Que de fois pendant la messe l’on voyait ces tabatières faire la navette d’une main à l’autre ; l’effet inévitable était de troubler le sermon par de sourds éternuements. L’hiver les femmes mettaient des mitaines de laine blanche filée à la maison, et l’été, les élégantes, des mitaines de fil. Les bijoux étaient cœur ou croix en or ou le plus souvent en cuivre.

Les métiers.

Vers la fin de la guerre de 39-40 il restait à la Bâtie-Neuve parmi les artisans, un menuisier-charpentier, un maréchal-ferrant-forgeron, un cordonnier, deux boulangers, un coiffeur, deux scieurs, quatre maçons. Le boucher, le charron, le bourrelier, le forgeron disparurent ; en revanche, s’installèrent des peintres-plâtriers, entrepreneurs de bâtiments, électriciens plombiers, maçons…

Bien entendu les aiguiseurs et les rétameurs ambulants ne passent plus ; ils s’arrêtaient sous les peupliers du Serre et séjournaient aussi longtemps qu’ils avaient de l’ouvrage. La Bâtie-Neuve eût aussi son arracheur de dents. Il opérait à quelques distances du bourg, sur une aire ensoleillée, pour que l’on n’entende pas les hurlements de ses patients. Le progrès a sonné le glas des petits métiers de village.

Regrettons aussi la disparition des « notables » : le notaire, le juge de paix, le greffier, le percepteur. Au décès de Joseph ESCALLIER en 1948, après cinquante ans de vie professionnelle, s’est éteinte la dernière étude notariale du canton (il y en avait une à Avançon, à la Bâtie-Vieille, à Valserre). Le greffe n’a pas survécu à la reforme de 1958, le canton n’avait plus de juge de paix depuis 1918, et plus de percepteur depuis 1935. Le prêtre ne réside plus en la paroisse depuis les années 70.

L’émigration.

Le sort de la Bâtie-Neuve était celui de beaucoup de nos villages. Le très grand nombre d’enfants en chaque famille ne permettait pas de les nourrir tous sur les exploitations agricoles modestes. Alors l’émigration s’est faite vers les États-Unis, la Californie principalement, l’Amérique du Sud et un peu l’Algérie. Cela n’enlevait pas au pays beaucoup de ses forces vives. À l’intérieur des frontières, les Alpins sont partis vers le midi, plus rarement vers Grenoble ou Lyon : le gavot suit le cours de ses rivières, c’est une loi de l’ethnographie. Un certain nombre de transalpins, piémontais pour la plupart, sont venus s’établir dans le pays, ils se sont très vite assimilés en raison de l’étroite parenté de races, ce sont surtout des artisans.

L’agriculture.

Pour ce qui est du passé, nous possédons quelques études intéressantes. L’Abbé GUILLAUME a publié dans le BSEHA de 1913 les réponses données aux questionnaires adressés en 1801 par le Préfet BONNAIRE sur la situation économique de son département. L’auteur de la réponse concernant la Bâtie-Neuve est resté anonyme mais l’Abbé Guillaume pense qu’il s’agit de DAVIN, ancien commissaire du Directoire ou de PROVENCAL, juge de paix. Il est dit que les cultures essentielles sont le méteil, le froment, l’avoine, les légumes et un peu de vigne. Le nombre des animaux d’élevage augmente régulièrement grâce à l’amélioration des pâturages. Les bêtes à laine viennent de l’Embrunais et de la vallée de l’Ubaye, les vaches et les bœufs de l’Isère, les mulets du Poitou les chevaux de la Lorraine. Les seules espèces qui s’élèvent dans le pays, suffisamment pour l’usage, sont les ânes et les chèvres.

Un essai de foire avait été fait à la Bâtie-Neuve mais elle attirait peu de monde, lorsque celle de la Saint-Arnoux fut instaurée à Gap, elle n’eut plus de raison d’être et mourut lentement.

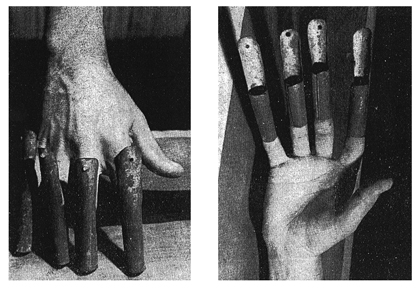

Les coutumes de la moisson tenaient grande place dans la France rurale. Elle était faite par des « soques » de trois personnes, deux faucheurs et un lieur (souvent une lieuse : la ligarello provençale). Les souquiaires utilisaient dans leur travail des « dets » (les «doigts» en provençal). Ce sont de petits cylindres de fer blanc, prolongés par une sorte d’ongle d’environ sept à huit centimètres. La partie cylindrique reçoit le doigt des moissonneurs jusqu’au niveau de la première phalange, de manière à permettre le geste de préhension de la main. L’ongle couvre le côté externe du doigt et le protège contre les coupures possibles de la faucille ; les dets se portaient à la main gauche car à droite l’on maniait la faucille. Ce système donnait au lieur la possibilité de ramasser en une seule fois de plus grandes quantités de paille qu’il n’aurait pu le faire à main nue et à former des gerbes plus volumineuses. Ces mêmes instruments ont été utilisés dans les Alpes jusqu’en l’année 1885 à peu près, la mécanisation de l’agriculture les a fait disparaître.

Les Dets

La médecine populaire.

On avait recours fréquemment aux « lumières » de tel ou tel praticien de village qui guérissait les maladies d’estomac, des reins, des entrailles aux moyens de remèdes simples. On admettait que les infusions de gui ou de pin, ou à défaut de genêts et de baies de genièvre combattait l’albumine ; la germandrée ou petit-chêne prise en infusion ou macérée dans de l’eau de vie guérissait la bile ; le plantain guérissait les inflammations et faisait mûrir les abcès, le mélilot jaune les ophtalmies. Dans toutes les maisons se faisait la cueillette des fleurs médicinales comme camomille, bourrache, violette, mauve, menthe poivrée, sureau, tilleul (chaque année celui de la place du plateau était dépouillé par les gamins de l’école qui le vendaient dans le village), racine de gentiane utilisée contre les vomissements de bile, bourgeons de sapin, hysope, la résine et la poix dont on faisait des onguent, le benjoin appelé à la Bâtie-Neuve « lou bijou », utilisé en cataplasme sur tout endroit douloureux. Les ménagères prévoyantes faisaient elles-mêmes des vésicatoires utilisés comme révulsifs contre les maladies pulmonaires. Elles ramassaient des cantharides qui se logent dans le feuillage du frêne, les mettaient à tremper dans du vinaigre, les écrasaient après quelques jours sur une toile fine ; cet emplâtre appliqué sur la partie malade y provoquait une plaie et « tirait les eaux « du patient. Pour guérir le goitre il convenait de placer sur le cou, le soir au coucher, un petit sachet de sel et surtout d’éviter d’ingurgiter une araignée ; ce sont elles qui propagent le goitre !

Le lait jaunâtre de la chélidoine débarrassait des verrues, l’ail était utilisé contre les brûlures et contre les engelures et même contre les maux de dents.

Heureux temps qui ignorait les effets secondaires des médicaments prescrits !

La langue.

Le dialecte bastidon est celui utilisé dans toute la région du Gapençais. Rameau détaché de la langue provençale, il a perdu de sa pureté originelle et s’est francisé chaque jour davantage. C’est aujourd’hui une langue morte.

Le caractère.

Le Bastidon est un être affable et accueillant. Son hospitalité avait conservé quelque chose de biblique : celui qui pénétrait sous son toit était considéré comme un hôte sacré. La politesse innée, l’affabilité, la douceur des mœurs sont des vertus rurales.

Pendant les longues soirées d’hiver, les habitants se groupaient chez les uns et chez les autres. C’est là que se commentaient les évènements du pays, que les chanteurs et les conteurs débitaient leur répertoire tandis que les femmes filaient la laine au rouet, ravaudaient les « bourras », tricotaient.

Les hommes cassaient les noix destinées à la fabrication de l’huile, mettaient en ordre les outils, les cordages utilisés lors de la fenaison, discutaient du cours des bestiaux et buvaient force rasades des vins de leur vigne. L’habitude des veillées se perdit après la guerre de 14-18.

A coté du Café, jusqu’à la guerre, existait presque dans chaque commune une « chambrette ». Il s’agissait de cercles groupant un certain nombre d’habitants, moyennant une cotisation minime. Ils trouvaient là des consommations moins chères, des jeux de boules et de cartes, ils pouvaient y lire le journal. À la Bâtie-Neuve a existé « le Cercle de l’Union des Travailleurs ». Cette chambrette fondée en 1902 par 70 membres, devenue rapidement 94. A cessé de fonctionner en 1907. Pourquoi cette mort subite après une vie prospère de cinq années ? Le diagnostic est facile à faire. La même époque a vu naître dans le village plusieurs cafés ; ils étaient sept en 1907, deux dans les hameaux. Il restait à liquider l’actif de la chambrette, cela n’eut lieu qu’en 1928 et produisit la somme de 1132,55 francs que les membres encore vivants se partagèrent.